西湖创5A 请您献一计

【发布日期:2014-09-17】

《东江时报》记者侯县军 摄影 方炳徐

当前,市政府正依据惠州西湖的生态特色和景观资源,积极创建国家5A级旅游景区。上月底,惠州西湖创建国家5A级旅游景区工作领导小组办公室发布了《关于 开展“我为惠州西湖创5A献一计”征集活动的公告》,至10月31日,诚邀市民积极建言献策,为惠州西湖的创建工作贡献聪明才智。

自 《东江时报》6月22日推出《惠州舆地纪胜·西湖图志》系列报道以来,引起社会各界良好反响,也收到不少市民和学者对惠州西湖创5A的建议和意见,他们认为,加快创建惠州西湖创5A步伐,展示了城市管理者的高瞻远瞩,也体现了“惠民之州”的实质与内涵。

惠州市岭东文史研究所的研究人员发现,在惠州西湖在长期营建中,积累了不少成功的经验,也有一些失败的教训,值得总结和借鉴。

合乎体宜才是美

建筑风景学认为,无论是园林景区还是园林建筑的设计,都要得体,而不应无视客观环境条件去追求“大体量”的建筑。泗洲塔彰显了惠州西湖的特点与优点,体现了合乎“体宜”才是美的设计思想。

史料记载,泗洲塔建于唐朝,于明朝嘉靖四十五年 (1566)崩塌,后于塔基建超然亭,不久亭亦废毁。明万历年间,温国奇任惠州太守,决定在原址重建泗洲塔以振兴人文。不久,王命璇巡抚至惠,对温国奇的 建议深以为然,“慨然捐金三百,度费鸠工”,于万历四十七年(1619)腊月动工,官员带头捐钱,退休官员落力督办,没有骚扰百姓,前后费时五年,至明天 启三年(1623)建成。明后代也相继有修葺。

泗洲塔现为七层砖塔,高37.7米,塔底占地64平方米,平面呈八边形,底层墙厚2.78米,每边角长3.56米。在国内众多宝塔中,泗洲塔自然算不上高大伟岸,但体量适宜,简洁优美,

与娥眉淡扫的西湖融和契合如出天然,亦与湖面的宽窄、湖山的高低起伏、湖岸的回环曲折、湖景的疏密远近,都一一匹配衬托得恰到好处,让观者几乎在湖区的每一个地方都能瞻仰,又都充分地得到一份美的享受……对泗洲塔,有游客这样描述。

惠州市岭东文史研究所理事、惠州著名文史学者琶洲认为,泗洲塔及其周边环境设计相当成功,取法自然山水、着意协调和谐,将社会规范、审美心理等诸多文化元 素纳入设计构思范畴,许多细节都经过深思熟虑,斟酌入微,折射出设计者高度的文化艺术修养。此塔如“点睛之笔”,成为西湖不可或缺的组成部分,是惠州城的 镇城之宝和标志性建筑。

“泗洲塔彰显了西湖的特点与优点,因为它位置和体量适宜,规模和形式同时符合使用功能和视觉审美的要求,而且充分利用周边的天然条件来衬托自身和丰富景观,体现了合乎‘体宜’才是美的设计思想。”琶洲说,泗洲塔的成功经验即使在今天,仍然值得重视和借鉴。

孤山

丰富园林抒情性

惠州西湖修建园林建筑,除了“体宜因借”之外,努力丰富园林景点的文化内涵,提升园林景点的品位,进而丰富美的感受、提高游人的赏景兴趣,也是营建者必须考虑的。

比如,《惠州西湖新志》记载,为恢复宋代天庆观(即今元妙观)道士何宗一的居所——— 芳华洲逍遥堂,广东省财政厅1985年拨款给惠州西湖风景区管理局重建逍遥堂。复建后的逍遥堂由主厅、前庭、外廊、酒舫和过道廊组成,厅堂、前庭和外廊的 屋檐错落有致,使得主体建筑既格调统一,又在四周绿化环境中颇有山野居室之趣,深得“体宜”美之要诀。

惠州西湖孤山上王朝云墓前的六如亭亦是符合“体宜”要求的建筑。不过,在琶洲看来,历史文化内涵应是园林风景区的魅力所在,六如亭周边的绿化配置却欠缺与之相呼应的文化元素。

千百年来,惠州人一直在孤山种植梅花以纪念王朝云,史料记载,至元、明时期,那里已有松梅千株,清明时节到孤山补种梅花曾是惠州民间的良风美俗。晚清惠州诗人江逢辰有诗云:“千树梅松付落霞,六如亭子草全遮。惜无好事如当日,士女倾城补种花。”

为何有这种风俗?据琶洲考究,这应与苏东坡曾多次用梅花比喻朝云,并称赞她“万里追随,忠敬若一”的高贵品格有关。苏东坡在惠州时曾填词咏梅,题虽为咏 梅,而实际是以梅花来喻朝云,是一阕悼亡词:“玉骨那愁瘴雾,冰姿自有仙风”,“素面常嫌粉涴,洗妆不褪唇红。高情已逐晓云空,不与梨花同梦”。

琶洲说,中国园林,花草树木不但本身的形态和颜色美,它们还有性格和品德,人们对它们有着或敬或爱的感情,最典型的是对梅兰竹菊以及莲花的赞颂,人们注入了对生命和生活的良好愿望,这丰富了园林的抒情性。

如今,六如亭周边虽然花繁树茂,却少见梅花的身影,一段善良而凄美的故事被岁月慢慢淡忘,有待补种梅花,补种记忆。

明月湾

拆建给人的启示

平湖明月湾,因“迂回数十丈,弯环如月”而得名,成就著名风景“平湖秋月”,是四时观湖、中秋赏月的理想去处。回顾历史,明月湾几经折腾。

据史料记载,明嘉靖十八年(1539),惠州卫官石鼎就曾利用职权,强占明月湾为家人卜葬之地,又围筑湾前湖面为私家鱼塘,引起公愤。太守李玘、推官方邦 望顺应民意,判令石某迁走坟墓,并“罚移塘壆土筑平湖堤”,恢复了明月湾原貌。此后,历朝均在此有所经营。“清末湖边有水楼数十座,饮宴称盛,画舫游艇, 均入画图,民国后均绝迹。”抗战时期,为躲避日军空袭,惠州茶楼多在此搭建临时竹棚作半露天廉价茶座,颇受民众欢迎,每到入黑灯上,座无虚席。上世纪五十 年代末,为扩建环城西路,茶寮被拆迁,只保留临湖部分土地筑建仿古水榭式茶厅,并将周围空地改造为园林。茶厅三面临水,有景台和泊船码头。园林面积虽小, 胜在精巧得体,绿树成荫,视野开阔,依然是观湖赏月的好地方。

到了“文革”期间,明月湾茶厅以北大片绿地被征用,建起一座惠州大厦。该大厦体量巨大,干扰行人观湖的视线,打破了湖区的宁谧与和谐。上世纪八十年代中,又与外商合作,拆除明月湾茶厅兴建园林宾馆,后因故中途停建,已经浇注成型的水泥梁架,成了不堪入目的烂尾楼。

上世纪九十年代初,政府下决心彻底恢复明月湾原貌,斥资数百万元,费时半年,用定向爆破的方法拆除惠州大厦以及上述烂尾工程,拓地七千平方米营建明月湾园 林。园中广植树木花卉,筑建雨亭画廊,明月湾重获新生。著名诗人、书法家、中山大学陈永正教授咏诗称赞云:“隔堤千树不胜烟,一碧回环舣画船。秾李自明何 待夜,半弯新月照年年。”

“明月湾成为惠州人和游客流连忘返的地方,有关部门这种知错必纠的勇气和壮士断腕之气概,让市民刮目相看,也给后人以教育和启示。”琶洲说。

下期预告

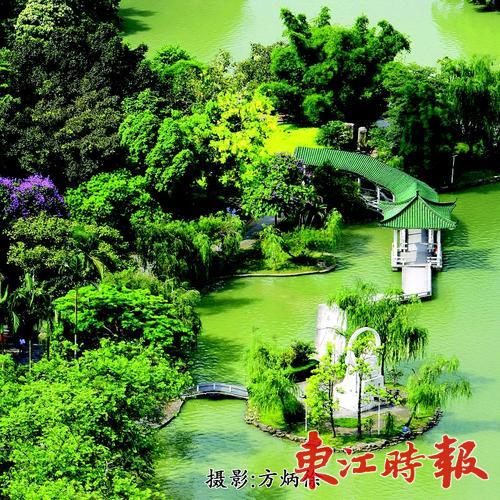

湖光山色、亭台楼榭、洲渚鸥鹭……惠州西湖美景,不仅有山水的天然之美,还有洲渚和亭台楼阁营造出特有的岭南园林景色。《惠州舆地纪胜·西湖图志》下期将重点关注惠州西湖的洲渚和亭台楼阁,敬请留意。